Bundestagswahl 2025

Durch die Brille des Freien Wissens: Ein Blick auf die Wahlprogramme 2025

Franziska Kelch

Friederike von Franqué

6. Februar 2025

Eine zentrale Forderung von Wikimedia Deutschland lautet: Was staatliche Stellen mit öffentlichen Geldern finanzieren, soll für die Öffentlichkeit frei zugänglich und nachnutzbar sein. Das gilt für Daten, Bildungsinhalte und öffentlich finanzierte Forschung. Aber auch für Kulturerbe in öffentlichen Museen, Archiven und Bibliotheken sowie Software, die in der Verwaltung zum Einsatz kommt. Daher sollten Verwaltungen freie Open-Source-Software beschaffen und nutzen. Denn einmal entwickelt, ist ihr Code offen zugänglich und sie kann aufgrund der Lizenzierung nachgenutzt und weiterentwickelt werden. Wir machen uns außerdem dafür stark, dass digitales Ehrenamt anerkannt und gefördert wird. Dafür, dass diese und andere Forderungen politisch Gehör finden, engagieren sich bei Wikimedia Deutschland das Team Politik und öffentlicher Sektor und das Team Bildungspolitik.

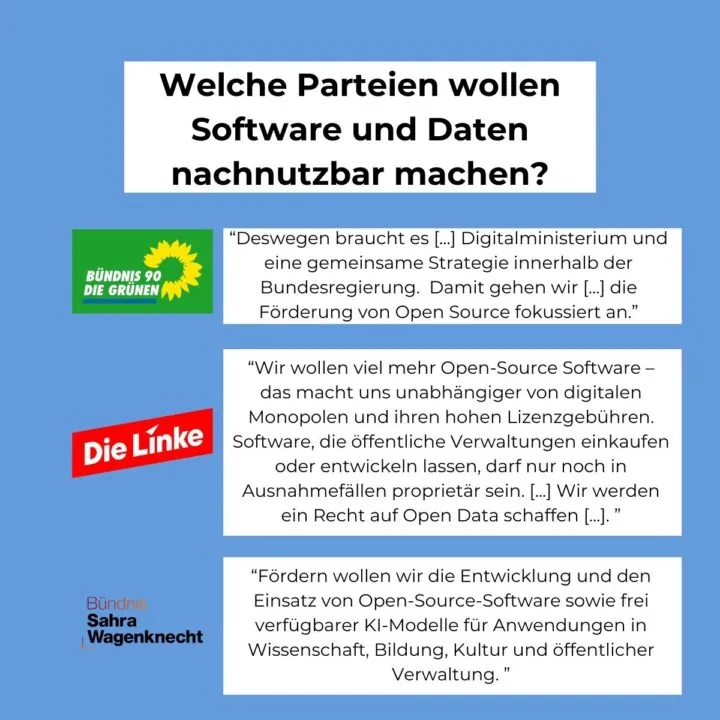

Welche Parteien wollen Software und Daten frei zugänglich machen?

Im Wahlprogramm der Partei Die Linke findet sich unsere Forderung „Öffentliches Geld – Öffentliches Gut!“ fast wortwörtlich – auch wenn die Partei sie nur auf einige Bereiche anwendet. Sie will mit öffentlichem Geld geförderte Forschung und Daten der öffentlichen Hand frei zur Verfügung stellen. Wenn es nach der Partei geht, würde es sogar ein Recht auf Open Data geben. Einen individuellen Rechtsanspruch darauf, dass die bei staatlichen Einrichtungen vorhandenen Daten so umfassend wie möglich verfügbar und nutzbar gemacht werden können. Sie will außerdem dafür sorgen, dass „Software, die öffentliche Verwaltungen einkaufen oder entwickeln lassen, nur noch in Ausnahmefällen“ nicht frei zugänglich sein darf. Ähnlich fordern es die Grünen, die ein Digitalministerium wollen, das dafür sorgt, dass der Staat „insbesondere Open-Source-Anwendungen“ fördert und einsetzt. Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will das Open-Source-Prinzip fördern.

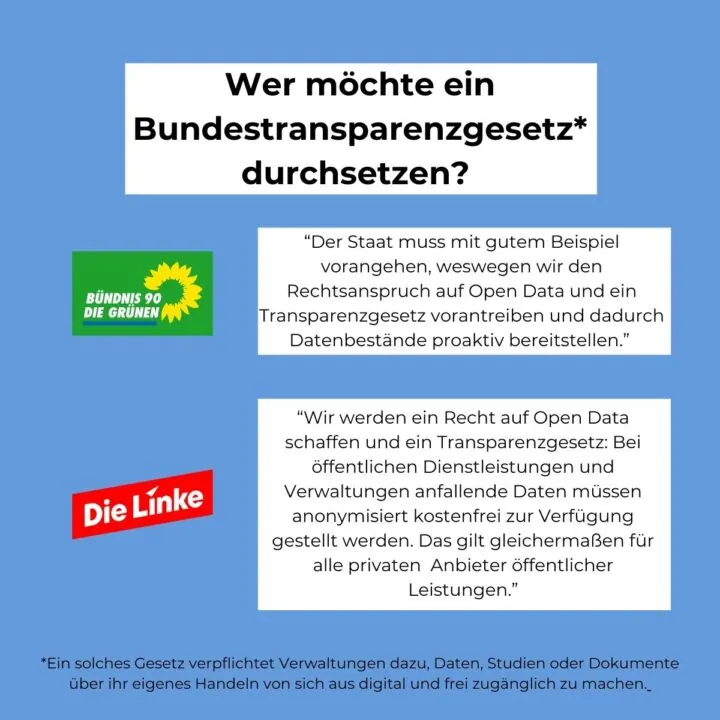

Ein Bundestransparenzgesetz würde mehr Daten und Wissen freisetzen

Im Koalitionsvertrag hatten die Ampel-Parteien sich gemeinsam vorgenommen, ein Bundestransparenzgesetz zu verabschieden. Ein solches Gesetz verpflichtet Verwaltungen dazu, Daten, Studien oder Dokumente über ihr eigenes Handeln von sich aus digital und frei zugänglich zu machen. Wikimedia Deutschland setzt sich schon lange dafür ein, dass ein solches Gesetz kommt. Wikipedianer*innen könnten die Studien und Daten nutzen, um damit Wissen in der Wikipedia zu erweitern. Ein Transparenzgesetz macht zudem Verwaltungs- und Regierungshandeln nachvollziehbar und kann damit Vertrauen stärken. Es würde aber auch die Modernisierung der Verwaltung voranbringen, wie Studien zu Transparenzgesetzen in den Bundesländern zeigen.

Im Programm für die Wahl 2025 stellen die Bündnisgrünen sowie die Linken in Aussicht, den Rechtsanspruch der Bürger*innen auf Open Data in einem Transparenzgesetz festzuschreiben. Die Wahlprogramme der anderen im Bundestag vertretenen Parteien erwähnen weder den Rechtsanspruch auf Open Data noch ein Transparenzgesetz.

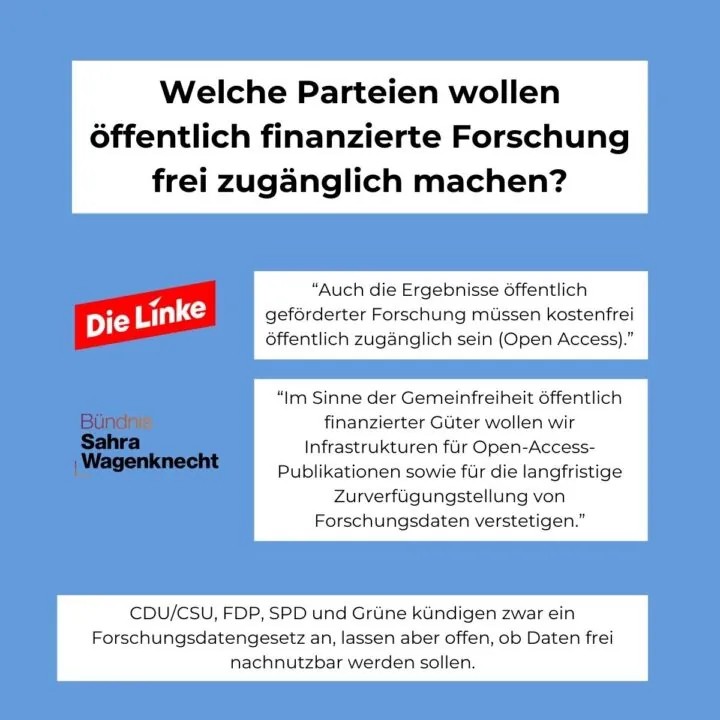

Mit welchen Parteien wird öffentlich finanzierte Forschung frei nachnutzbar?

Wikimedia Deutschland hat mit dem Fellow-Programm Freies Wissen junge Forschende dabei unterstützt, Open Science – also frei und offen zugängliche Wissenschaft – zu praktizieren. Damit Forschungsergebnisse leichter aus den Hochschulen in die Gesellschaft ausstrahlen können. Wünschenswert wäre, dass alle Parteien klar machen: Öffentlich finanzierte Forschung muss frei zugänglich und nachnutzbar werden. Neben den Linken findet sich das Bekenntnis zu Open Access für Forschungsergebnisse noch beim BSW.

FDP, SPD sowie CDU/CSU und die Grünen kündigen zwar Forschungsdatengesetze an, lassen aber offen, ob damit auch gemeint ist, dass Forschungsergebnisse wirklich frei und für alle nachnutzbar werden.

Wie steht es um Politik für freie und digitale Bildung?

Wikimedia Deutschland arbeitet daran, dass digitale Bildung und Kompetenzen in der Schule gestärkt werden. Vor allem setzen wir uns dafür ein, dass Bildungsinhalte – egal ob für Schüler*innen oder Erwachsene – frei und digital zugänglich sind. Solche offenen Bildungsressourcen (Open Educational Resources oder OER ) kann jede*r nutzen, weitergeben und sogar anpassen. Sie tragen zu einem gerechten Zugang zu Bildung bei. Auch Schulen sollten freie Open-Source-Software nutzen, um bedarfsgerechte Anwendungen entwickeln zu können und nicht von teuren Monopolisten abhängig zu sein. Lehrkräfte brauchen zudem Fortbildungen zum Umgang mit digitalen Technologien – und ausreichend Zeit dafür.

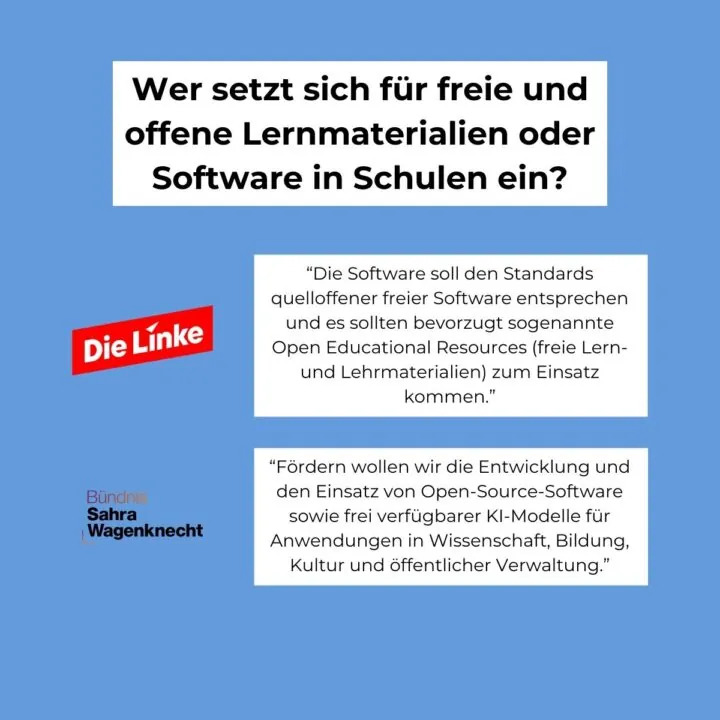

Quelloffene, freie Software fordern sowohl das BSW als auch die Linke im Bildungsbereich. Als einzige Partei will jedoch die Linke zudem Open Educational Resources (OER) als bevorzugtes Lernmittel voranbringen. Sie will sich auch dafür einsetzen, dass Lehrkräfte verstärkt zu „KI, Datenschutz und digitaler Technik geschult werden“.

Dass weder SPD noch FDP oder Grüne sich in den Wahlprogrammen vornehmen, OER in der Bildung stärken zu wollen, verwundert etwas. Denn 2022 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine nationale OER-Strategie verabschiedet, die derzeit in der Umsetzung ist. Die Bündnisgrünen fordern, Open-Source-Anwendungen zu priorisieren, insbesondere wenn der Staat einkauft. Auch das BSW will im Bildungsbereich stärker auf Open-Source setzen. Auch bei den anderen Parteien im Bundestag findet sich aber kein Bekenntnis zu Open Educational Resources.

Wer stärkt digitales Ehrenamt?

Deutschland ist ein Land der Vereine und damit des zivilgesellschaftlichen Engagements: für Demokratie, Sport, Kultur oder Kaninchen. Dass Menschen auch im digitalen Raum und mit digitalen Mitteln ehrenamtlich tätig sind, wissen nur wenige. Die vielen Projekte von Code for Germany bieten zahlreiche Beispiele für gemeinnütziges digitales Engagement. Am bekanntesten ist vermutlich das ehrenamtliche Engagement der Wikipedianer*innen für freies Wissen. Die vielfältige digitale Freiwilligenarbeit zum Wohle der Allgemeinheit verdient Anerkennung. Wikimedia Deutschland fordert daher eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts, indem die ehrenamtliche Entwicklung von Software, gemeinwohlorientierter Plattformen oder Apps in der Abgabenordnung als gemeinnütziger Zweck anerkannt wird. Ein freiwilliges digitales Jahr kann dazu beitragen, dass junge Menschen ihre digitalen Kompetenzen gemeinwohlorientiert einsetzen.

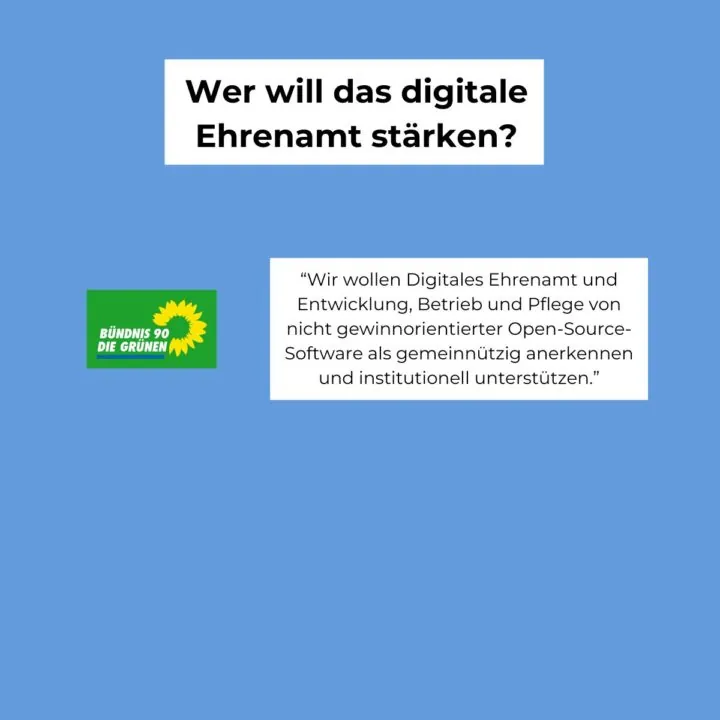

In den Wahlprogrammen ist kein erkennbarer Fokus auf digitales Ehrenamt sichtbar. Mit einer Ausnahme. Die Grünen haben eine unserer Forderungen in ihr Programm übernommen und kündigen an: „Wir wollen Digitales Ehrenamt und Entwicklung, Betrieb und Pflege von nicht gewinnorientierter Open-Source-Software als gemeinnützig anerkennen und institutionell unterstützen.“

Die SPD greift unsere Forderung zwar nicht explizit auf, will aber immerhin das Gemeinnützigkeitsrecht modernisieren. Ob eine Reform auch digitale Ehrenamtstätigkeiten einschließen würde, lässt sie offen.

Digital kompetente Verwaltung als Voraussetzung für Offenheit

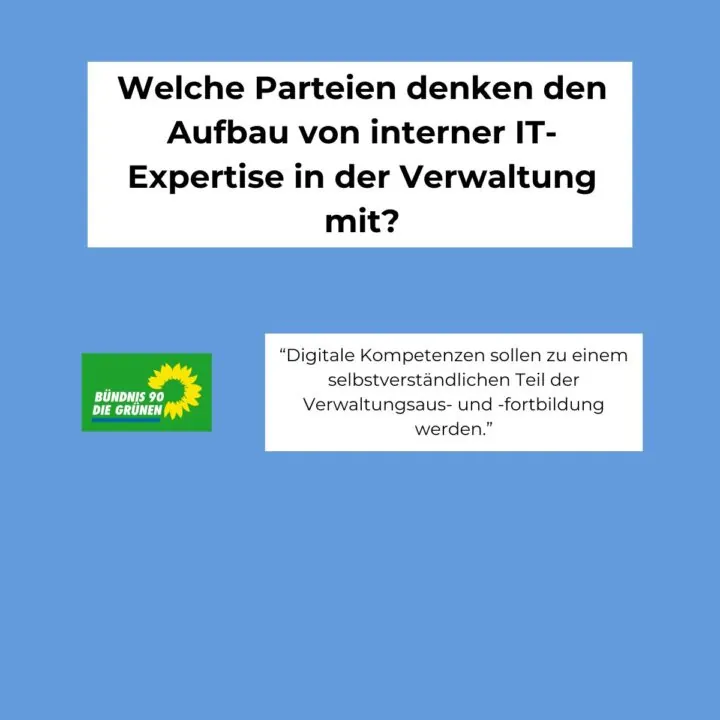

Ohne entsprechende digitale Kompetenzen in Ministerien und Verwaltungen ist der Aufbau einer offenen und funktionierenden digitalen Infrastruktur nicht möglich. Damit fehlt auch der Politik der offenen Daten und Software die personelle Grundlage. Eine Forderung von Wikimedia Deutschland an die Digitalpolitik lautet daher: Für eine schnelle und unabhängige Digitalisierung muss die Verwaltung interne IT-Expertise aufbauen. Unsere Forderung, bei der Besetzung strategischer Stellen eine unabhängige Verwaltung anzustreben und daher an den Kompetenzaufbau in der Verwaltung zu denken, findet sich leider – mit einer Ausnahme – nirgends so recht wieder.

Die Grünen skizzieren recht ausführlich, was Staat und Verwaltung digital leisten sollen und bringen eine auf Basis von Open-Source-Software entwickelte Deutschland App ins Spiel. Dann folgt – aber so knapp, dass es kaum auffällt – die Ankündigung: „Digitale Kompetenzen sollen zu einem selbstverständlichen Teil der Verwaltungsaus- und fortbildung werden.“

Unser Fazit

Den Einsatz von freier und offener Software, freien Zugang zu Daten und Forschung oder die Förderung freier und digitaler Bildung haben nur wenige Parteien explizit im Programm. Das digitale Ehrenamt scheint nur eine Partei auf dem Schirm zu haben – obwohl es in der Engagementstategie der Bundesregierung in diesem Jahr erstmals offiziell anerkannt wurde. Im Vergleich zu 2021 sind die Wahlprogramme der Parteien in digitalpolitischer Hinsicht eher dünn. Es ist weniger von zukunftsorientierter Planung und Vorausschau zu lesen. Angesichts der mageren Ergebnisse der letzten Regierung mag diese schüchterne Vorgehensweise ein Lernerfolg sein. Immerhin bieten Leerstellen auch Raum für Gestaltung. Andererseits bleiben die fehlenden Selbstverpflichtungen ein Manko, mit dem die künftigen DigitalpolitikerInnen umgehen müssen. Der Einsatz für Freies Wissen steht allen demokratischen Parteien gut zu Gesicht. Wir werden den Einsatz dafür weiter unterstützen.

Bleibt Wikipedia ein Online-Lexikon oder verkommt es zu einer Plattform für offensichtlich tendenziöse parteipolitische Diskussionen? Ist Letzteres der Fall, gebe ich meine Unterstützung auf und fordere den Rücktritt der Initiatorinnen Franziska Kelch und Friederike von Franqué.

Sehr geehrtes Wikipedia-Team, Ich habe mich entschlossen, Wikipedia regelmäßig zu unterstützen, weil ich diesen Dienst in jüngerer Vergagenheit häufiger genutzt habe und die Idee, Wissen für Alle zur Verfügung zu stellen, meine ungeteilte Zustimmung findet. Allerdings bin ich, was eine fortschreitende Digitalisierung angeht, sehr skeptisch und eher mißtrauisch, insbesondere was hybride Kriegsführung und kriminelle Eingriffe angeht. - Es stimmt mich traurig, daß das Wikipedia-Podium für politische Zwecke genutzt wird. Dies möchte ich ausdrücklich nicht unterstützen, insbesondere nicht im Hinblick auf eine Partei, die für mich mit Ge- und Verbotspolitik und überbordender Bürokratie verbunden ist und kräftig mitgeholfen hat, unsere Wirtschaft an den Rand des Abgrunds zu bringen. Was wir jetzt "über"lebenswichtig benötigen, ist eine sachlich basierte Politik ohne ideologischen Überbau, die unser Land zurückführt zu mehr Demokratie und Eigenverantwortung, die einen wirtschaftlichen Aufschwung vor Augen hat, ohne den wir die kurzfristig notwendigen wesentlich höheren Verteidigungsausgaben und sonstigen staatlichen Ausgaben nicht bewältigen können.

Moin liebes Wikimedia-Team, vielen Dank für die Mail zur Bundestagswahl. Ich habe mich gefreut, dass Wikimedia Deutschland e.V. Stellung bezieht. Großes Lob an den Geschäftsführenden Vorstand. Ohne Ehrenamt würde einiges in unserer Gesellschaft wenig oder gar nicht mehr funktionieren und es würde düster in unserem Land aussehen. Großen Respekt habe ich daher vor den sehr engagierten NGO´s, die trotz vieler Rückschläge, immer wieder aktiv werden und sich nicht einschüchtern lassen. Für mich ganz besonders Wikipedia, das offiziell als digitales Gemeingut anerkannt wurde. Ich kann ihre Ausführungen nur unterstützen: „Je mehr Macht Tech-Oligarchen, kommerzielle Plattformen und Datenkraken im digitalen Raum bekommen, desto wichtiger ist es, die öffentlichen, gemeinnützigen und wirklich sozialen Orte im Netz zu stärken.“ Die Sozialen Medien sind leider mehr und mehr zu Asozialen Medien mutiert und verunsichern den Leser. Was kann man also noch glauben - was? Auch der Blick auf unsere Welt ist bei vielen verantwortlichen Akteuren auf unserem Globus nicht mehr vorhanden. Our planet first.

Lieber Dr.Vaclav-Peter Sebek, Sie sprechen mir aus der Seele Danke Die Autoren/innen des Wikimedia Artikels und viele der Kommentatoren/innen, haben offenbar geflissentlich übersehen, daß die Freigabe von Inhalten und Details von Ergebnissen aus Studien und Forschung sowie daraus entwickelter schützenswerter Erfindungen ein gefundenes Fressen für einige uns nicht wohlgesonnene in- und ausländischen Zeitgenossen einschließlich deren politischen Fihrern wäre, diese Erkenntnisse auch gegen uns zu unserem Nachteil einzusetzen. Wir leben nicht in einer Welt nur gut meinender und an einem Strang ziehender Menschen. Leider. Stellen Sie diese Forderungen völliger Transparenz mal in den USA (Trump's "alternative facts = fake news" und Vance's Verstândnis, daß deren Verbreitung unter die Meinungsfreiheit fâllt. Bei völliger Transparenz müßten alternative facts und fake news ja als dreiste Lügen gekennzeichnet werden). Oder fordern Sie völlige Transparenz mal in Russland gegenüber Putin und seinen Genossen. Sie dürften sich in keinem Hotel mit Fenstern oder Balkon mehr sicher fühlen. In China würde man vielleicht noch freundlich ( aber verständnislos) angelächelt. Xi Xingping würde angesichts der Forderung völliger Transparenz sicherlich prompt offenlegen, auf welche Wirtschftsspionage- Erfolge der rasante technische Fortschritt der chinesischen Industrie zurückzuführen ist, obgleich ich offen einräumen möchte, daß auch mit ungeheuren eigenen Anstrengungen und Leistungen der heutige Stand erreicht wurde.

Warum wird VOLT in euren Analysen nicht genannt? Wenn wir immer nur im Mainstream etablierter Parteien verharren, kommen wir als Land nie voran!

nicht nur freies Wissen, sondern auch ein starkes Europa.Es ist schade, dass Wikipedia so wenig dazu sagt, gottseidank kam die Frage an erster Stelle nach dem berechtigten Hauptanliegen von Wikipedia. Und warum wird die "verlorene Stimme-Gebetsmühle" nicht hinterfragt?

Sobald sie nicht Open-Source sind haben sie immer eine Gruppe die besonderes Wissen und damit Macht hat. Diese Gruppe ist nicht kontrolliert und muss ihr Wissen schützen wird damit insbesondre von interessierten Geheimdiensten angegriffen. Die Gesellschaft merkt im Zweifel nicht wenn ein solcher Angriff erfolgreich ist da sie kein Kontrolle über die Gruppe hat. Der Verzicht auf Transparenz führt zu Angreifbarkeit.

Finde wir sollten auch mal die kleineren Parteien eine Changs geben. Die Großen haben lang genug die Changs gehabt. Gerade Wiki sollte neutral sein um allen eine Changs zu geben. Die Großen bekommen viel Geld für Werbung die Kleinen nicht und deswegen ist es umso wichtiger das allen eine faire neutrale Plattform zu geben. Eine Tabelle wäre sehr hilfreich um zu vergleichen.

Wenn eine Regierung aus sehr vielen kleinen Parteien besteht, wird eine Einigung nie zustande kommen, weil es an Mehrheiten fehlt. Die Wähler haben es in der Hand, den kleinen Parteien eine Chance zu geben. Aber dazu müssen die Parteien gute, bürgernahe Wahlprogramme vorzeigen ! Ich habe bisher keine gefunden.

Wilipedia ist eine gemeinnützige Organisation, nicht wahr? Ich spende für Wikipedia. Vertrauensvoll nutze ich die wertvollen Informationen, sie erschienen mir zu jeder Zeit neutral und wohl abgewogen. Der Text zu den Wahlprogrammen zu open data liest sich wie ein Roman, aber nicht wie eine sachlich und fachlich korrekte Darstellung. Es ist verantwortungslos, einen Einzelaspekt für wichtiger anzusehen als die Menschenwürde von Migranten, als die Verteidigung der Demokratie in der Ukraine. Ich kündige meine Mitgliedschaft.

Das sehe ich auch so. Werde meine Mitgliedschaft aber nicht kündigen, Dafür ist mir Wikipedia zu wichtig.

Helga Landau und Udo Stratmann haben absolut recht!!!! So eine katastrophale, einseitige Schreiberei bin ich von Wikipedia nicht gewohnt, werde aber meine Mitgliedschaft nicht kündigen, da ich es für eine einmalige Entgleisung halte. Diese Schreiberei muss zurückgezogen werden Ulrich Pfaffenhöfer Dipl.-Ing Metallurgie

Das sehe ich genauso. Politische Einflussnahme hat hier nichts zu suchen. Nochmal so was und ich kündige meine Mitgliedschaft, obwohl ich wikipedia für wichtig halte. Aber NEUTRAL!!!!

Liebe Frau Landau, Wikimedia Deutschland ist der Förderverein der Wikipedia und wir setzen uns auch darüber hinaus für den freien Zugang zu Wissen oder Daten und für freie Bildung ein. Das ist unser Vereinszweck und aus dieser Perspektive haben wir auf Wahlprogramme geschaut: An welchen Stellen nehmen sich Parteien vor, Politik zu machen, die mehr Wissen, Daten und Bildung zugänglich macht. Das heißt nicht, dass wir andere politische Themen – wie etwa Menschenrechte oder Demokratie für weniger wichtig halten. Ganz im Gegenteil. Wir sind der Ansicht, dass etwa der Zugang zu Freiem Wissen essenziell ist für demokratische Willensbildung und damit etwa die Wikipedianer*innen einen wichtigen Beitrag dafür leisten, dass Menschen verlässliche und belegte Informationen nutzen können. Mit dem Programm re*shape fördern wir explizit von Rassismus betroffene Menschen, die beispielsweise Wissen über migrantische Lebensrealitäten teilen wollen. Wir sind der Überzeugung, dass Zugang zu Wissen ein Menschenrecht ist und dies ist eine Grundlage unserer Arbeit. Aber in diesem einen Artikel geht es nun einmal um die ganz konkrete Frage: Was steckt in den Programmen der Parteien für Freies Wissen drin.

Warum wird die AfD in euren Analysen nicht genannt?

Da gibt es zwei Möglichkeiten: 1. AFD hat das Thema nicht im Wahlprogramm. 2. Die AFD hat das Thema im Wahlprogramm, aber die Autorinnen verschweigen das. Hilfreich wäre eine weitere Grafik: Welchen Parteien ist das Thema egal? Ich vermute, dass die AFD freies Wissen fürchtet...

Das glaube ich nicht. Denn entgegen aller Gerüchte, die man sich in interessierten Kreisen zuraunt und immer wieder - auch gegen besseres Wissen - verbreitet, ist die AfD eine liberal-konservative Partei

Ich habe in das Wahlprogramm der AfD nichts spezifisches zum Einsatz von digitalen Technologien im Bildungsbereich. Es gibt lediglich ein Bekenntnis zum Einsatz von Open Source software als Mittel zur Erlangung eine “Digitale Souveränität.” https://www.afd.de/wp-content/uploads/2025/02/AfD_Bundestagswahlprogramm2025_web.pdf

Hallo Peter, dann waren wir offenbar in der Einleitung des Artikels nicht deutlich genug?!? Dort schreiben wir: Welche Parteien haben sich vorgenommen, dass Software oder Daten, Forschung und Bildungsinhalte für Wikipedia und die Gesellschaft offen und nachnutzbar werden? Und welche Parteien wollen digitales Ehrenamt fördern? Uns ging es also darum aufzuzeigen: Welche Parteien (die sicher bis wahrscheinlich im Bundestag vertreten sein werden) beschrieben Vorhaben, die sich mit unseren Forderungen vollständig oder fast vollständig decken. Die also explizit einzelne Vorhaben FÜR mehr freies Wissen, Open Educational Resources, Open Data etc. im Programm haben. Uns ging es nicht darum bei jeder einzelnen unserer Forderungen immer einzeln zu benennen: Hat Partei xy im Programm, hat Partei yz nicht im Programm.

Allgemeininteressen vor Partikularinteressen, sollte generell die Politik leiten. Leider haben viele Politiker dieses Prinzip abgelegt und verfolgen vermehrt Interessen, die nur Profite einiger Weniger versprechen. So veräußern sie wichtige Bereiche der öffentlichen Versorgung, z.B. Stromnetze an Netzgesellschaften oder den öffentlichen Personen-Nahverkehr an Profit-orientierte Unternehmen. Das gilt sogar in Bereichen, welche die Versorgung Hilfsbedürftiger zur Aufgabe haben z.B. Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen. Aber auch die Körperschaften öffentlichen Rechts (Kranken- und Pflegeversicherung) werden per Konkurrenz auseinander dividiert, anstatt sie zusammen zu legen. Die Folge ist einen Abschottung. Dabei sollten gerade diese Körperschaften öffentlichen Rechts Open Source Software nutzen und ihre Daten gegenseitig frei zugänglich machen. Diese Transparenz könnte dazu beitragen hier die Versorgungsituation zu verbessern.

Vor nunmehr fast 30 Jahren hat sich unsere Regierung von der Christlichen Sozialdemokratie verabschiedet. Sozialer Wohnungsbau wurde eingestellt, Krankenhäuser würden privatisiert, in Schulen wurde eine Kosten Nutzen Rechnung eingeführt, Wasser,Strom und Gaslieferanten wurden privatisiert. Zukünftige Renten wurden auf ein Minimum reduziert, insbesondere auch durch nicht Anrechnung von Ausbildungszeiten. Für Forschung und Entwicklung wurden erhebliche Gelder gestrichen. Zu Corona Zeiten wurde die Pressefreiheit massiv angegriffen, mit Repressialien gegen diejenigen, die nicht Regierungskonform argumentierten. Die Maueröffnung und die Globalisierung halfen dabei. Wieso Fachkräfte selber ausbilden, wenn wir diese preiswert einkaufen können. Wieso eigene Entwicklung teuer bezahlen, wenn wir mit dem Einkauf von Lizenzen unsere Entwicklung auf ein Minimum reduzieren. Wieso eine teure Schulausbildung bezahlen, wenn es genügend gut ausgebildete Menschen gibt, die in Deutschland arbeiten möchten, sogar zu einem niedrigst Lohn. Das dies ein Land ruiniert, haben wohl viele erkannt, denn eines wurde dabei vergessen, Deutschland war ein führendes Land in Forschung und Entwicklung, hatte besonders gut ausgebildete Fachkräfte und das was sich die Regierung aus der Privatisierung erhofft hatte, ist nicht eingetroffen. Der Markt wird es nur regeln, solange der Staat Instrumente hat, um Absprachen und unverschämte hohe Gewinne verhindert, Die Pressefreiheit ist ein wichtiges Instrument, um Korruption und politische Fehlentscheidungen aufzudecken und vor den Folgen zu warnen. Schön, dass Wikimedia dies als ein genauso hohes Gut unserer Demokratie ansieht wie ich und dies mit diesem Beitrag zur Sprache bringt.

Das hier zu eng Geleistete, das reicht nicht für die gesamte Realität mit fehlender Zukunft. Deutschland ist am Ast des Niedergang bereits viel weiter abgerutscht - und das ohne erkennbarem Endpunkt, der nur noch aus Anteilen bestehen kann. Als es die bewerteten Angaben, nur für reduziert nutzbare Vorteile noch für die Zukunft, wie für die jungen Generationen als Gestaltungserhalt noch bringen können. Interessiert das hier nicht ? Obwohl es das Wesentliche ist ? MfG Pit

Anmerkung von Michael: Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass jemand Gedanken hat, aber nicht fähig ist, diese in eine sprachlich (und grammatisch) klare Form (Satzkonstruktionen) zu bringen. Anders ausgedrückt: Ich verstehe einfach nicht, was Sie genau mitteilen wollen. Welche "gesamte Realität" ist gemeint? Die Zukunft fehlt in der Gegenwart immer. Wir Menschen können nur einen (unseren eigenen bzw. einen gemeinschaftlichen) "Entwurf" in die Zukunft machen. Der "Endpunkt" des Abrutschen von einem "Ast" (des Niedergangs) ist bzw. wäre der Fall auf den Boden. Was für "Anteile". meinen Sie? Der vorvorletzte Satz ist (für mich) nicht mehr grammatisch nachvollziehbar. Bitte, drücken Sie sich besser in einfachen, aber klaren Sätzen aus (anstatt in Nebensätzen ohne einen Bezug zu einem Hauptsatz). Mit freundlichen Grüßen Michael

Guten Tag, danke für die Zusammenstellung. Leider ist es sehr unübersichtlich zu lesen, im Grunde weiß man aber vorher schon wer wofür steht. Ich hätte eine übersichtliche Zusammenfassung in einer Tabelle gut gefunden. Freundliche Grüße

Lieber Matthias Wolf, wir haben für sie eine grafische Darstellung eingebaut, ich hoffe, das hilft. Beste Grüße Franziska Kelch

Warum habt ihr nicht das Wahlprogramm von VOLT diesbezüglich untersucht? Ist doch auch relevant und sehr nahe an Wikimedia!

Hallo Helmut und danke für den Hinweis. Wir haben uns die Parteiprogramme zunächst mal für unsere eigene politische Arbeit für mehr freien Zugang zu Wissen und Daten und für digitales Ehrenamt angeschaut. Um zu erfahren, welche Parteien in der kommenden Legislatur Pläne haben, die diesen Zugang oder das digitale Ehrenamt fördern würden – und bei welchen wir noch Informations- und Überzeugungsarbeit leisten müssten und wollen. Dabei haben wir bewusst die Programme der Parteien in den Fokus genommen, die aktuell im Bundestag sitzen und deren Wiedereinzug sicher bis wahrscheinlich ist – die also gute Rahmenbedingungen für freies Wissen schaffen könnten. Nach meinem Wisse lassen die Umfrageergebnisse nicht vermuten, dass VOLT in den Bundestag einzieht. Und ja, FDP und Linken sind aktuell knapp unter 5%. Aber da Umfragen ja meist 2-3% ungenau sind, haben wir auch die Linke und die FDP in unsere Betrachtungen eingeschlossen. Danach haben wir uns dazu entschlossen, die Ergebnisse unsere Programmanalysen auch in einem Blogbeitrag zu teilen.

VOLT ist zumindest neben den etablierten Parteien eine neue Partei, die bundesweit antritt und damit relevant für die Analyse sein sollte. Ob und wann die Partei mehr als 5% erreichen wird, müssen wir mal abwarten.

Und dafür im Kampf gegen die Verdummung diese "gehtjadochnicht" Mentalität verbreiten, daß gerade die Kleinen auf der Kommunalebene wirken. Daher sind sie auf den oberen Ebenen nicht erwünscht.

Naja, wenn Ihr schreibt, dass nur die im Bundestag vertretenen Parteien berücksichtigt sind oder über 5% kommen können, berücksichtigt Ihr hierbei nicht die AFD. Da ist für mich ein Widerspruch (auch wenn ich Gegner der AFD bin. )

Hallo Norbert Spiegler, ein anderer Leser hat eine ähnliche Frage gestellt und ich kopiere Ihnen einfach einmal das, was ich ihm geantwortet habe: Da waren wir offenbar in der Einleitung des Artikels nicht deutlich genug?!? Dort schreiben wir: Welche Parteien haben sich vorgenommen, dass Software oder Daten, Forschung und Bildungsinhalte für Wikipedia und die Gesellschaft offen und nachnutzbar werden? Und welche Parteien wollen digitales Ehrenamt fördern? Uns ging es also darum aufzuzeigen: Welche Parteien (die sicher bis wahrscheinlich im Bundestag vertreten sein werden) beschreiben Vorhaben, die sich mit unseren Forderungen vollständig oder fast vollständig decken. Die also explizit einzelne Vorhaben FÜR mehr freies Wissen, Open Educational Resources, Open Data etc. im Programm haben. Uns ging es nicht darum bei jeder einzelnen unserer Forderungen immer einzeln zu benennen: Hat Partei xy im Programm, hat Partei yz nicht im Programm.

Hallo, die Begründung für die Auswahl der Parteien ist eine eindrucksvolle Bestätigung der Feststellungen von J.D.Vance zum Demokratieverständnis in Deutschland.

Unter den jungen Wähler:innen käme VOLT auf 7% bei den Zweitstimmen, habe ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Ich (Jahrgang 1941) hoffe auf einen Achtungserfolg dieser Partei. Die pan-europäische Ausrichtung der Partei VOLT würde wohl bei Open-Source über die Landesgrenzen hinaus denken und auf das Verhalten in der EU einwirken.

VOLT ist in unserer politischen Landschaft unbedeutend, wobei ich nicht damit sagen will, dass diese Partei ein schlechtes Wahlprogramm hat !

...da ist den Wikimedianern*innen nur zu danken! Ich sage mal etwas sarkastisch „Ein unwissendes Volk lässt sich leichter regieren.“ Personen in Regierungsverantwortung müssen das Kleid der Partei ablegen und haben sich allein dem Wohle des Volkes zu widmen. Dies gilt auch für die Opposition in den Parlamenten, die ihre Aufgabe al zu oft darin erschöpft sieht, Regierende, oder deren Partei, über Öffentlichkeit verfügend, anzugreifen, anstatt konstruktiv Zukunftsgestaltung zum Wohle des Volkes zu betreiben. Der Wille des Volkes kann sich in Wahlen nur dann zeigen, wenn der Bürger weis was Politiker*innen warum getan oder gelassen haben und was sie zu tun oder zu lassen gedenken, falls sie gewählt werden. Sie müssen sich daran messen lassen. Unterstellt, dass Gewählte zunächst gewillt sind wirklich dem Volk zu dienen, werden sie in den Parlamenten von einer Realität konfrontiert, die dies genau verhindert. Und daran wird sich nichts ändern, solange Lobbyisten den Willen des Volkes im direkten, unkontrollierten Kontakt mit den Parlamentariern*innen überschreiben. Wir brauchen mehr Sachverstand in den Parlamenten, mehr Kontrolle durch unabhängige Dritte und ein Vetorecht des Bürgers, wenn festgestellt wird, das Parlamentarier*innen ihre Macht zum persönlichen Vorteil oder zum Vorteil Dritter missbrauchen. Auch Parlamentarier*innen müssen ein Jobrisiko haben.

Sehr gutes Statement. Solange Parlamentarier mehr auf das Geld der Lobbyisten hören als auf den Wählerwillen, wird eine freie Wahl, ad absurdum geführt.

Fazit = Die Grünen wählen!

Das hängt wohl davon ab, wie wichtig Ihnen persönlich bei Ihrer Wahlentscheidung solche Aspkete sind, die mit freiem Zugang zu Wissen, Daten und Software zu tun haben. Wir haben lediglich aufgeschrieben, was wir in den Programmen der Parteien zu den Themen finden konnten, für die wir uns auf politischer und institutioneller Ebene stark machen. Am Ende sind diese Programme natürlich Absichtserklärungen und was umsetzbar ist, hängt ja immer von den Koalitionspartnern ab – und von externen Einflüssen wie Krisen etc.

Liebes Wiki-Team, Ich honoriere freiheitliche und möglichst gerechte Gesinnung. Jedoch die Weltentwicklung tendiert in eine andere Richtung. Befürchtet Ihr nicht, dass unsere Transparenz dankend von chinesischen, russischen oder auch anderen Geheimdiensten gegen uns selbst eingesetzt wird? Mit den besten Grüßen V.Sebek

Zu große Freiheiten haben schon immer das Tor für dunkle Machenschaften geöffnet ! Sie liegen mit Ihrem Beitrag total richtig .