Wissenschaft, öffne dich!

Christopher Schwarzkopf

30. August 2019

Das Fellow-Programm Freies Wissen ist eine Initiative von Wikimedia Deutschland, dem Stifterverband und der VolkswagenStiftung, um junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei zu unterstützen, ihre eigene Forschung und Lehre im Sinne Offener Wissenschaft zu öffnen und damit für alle zugänglich und nachnutzbar zu machen. Denn: Wir glauben an das Potential offener und kollaborativer Forschung. In unserem Blog stellen die Fellows einige ihrer Projekte vor und berichten über ihre Erfahrungen im Umgang mit offener Wissenschaft in der Praxis. Hier berichtet Martina Trognitz über ihre Teilnahme am Fellow-Programm.

Michael Nielsen veranschaulicht den Kern von Open Science bei einem TEDx-Talk anhand einiger prägnanter Beispiele, wie diesem: 1610 machte Galileo Galilei eine Entdeckung. Er konnte erstmals die Saturnringe beobachten. Eine Entdeckung, die – wie das kürzlich veröffentlichte Foto eines schwarzen Lochs – heutzutage großes Aufsehen in der Öffentlichkeit erregt hätte.

Theoretisch. Denn Wissenschaftler im 17. Jahrhundert waren von der Gesellschaft zu einem Arbeiten im Verborgenen gezwungen, sei es aus ideologischen oder aus Gründen des Wettbewerbs. So hat Galileo zwar seine Entdeckung aufgeschrieben und an seine Kollegen geschickt; jedoch in Form verschlüsselter Anagramme. Damit hatte er einen Beweis dafür, dass er der erste war, falls seine Kollegen diese Entdeckung für sich beanspruchen sollten.

Wissenschaftliche Publikationen, wie wir sie heute kennen, gab es noch nicht. Die ersten Fachzeitschriften wurde 1665 ins Leben gerufen: Das “Journal des sçavans” (ab 1797 “Journal des savants”) und die “Philosophical Transactions of the Royal Society” erscheinen auch heute noch und veröffentlichen Aufsätze im Bereich der Geisteswissenschaften bzw. der Naturwissenschaften.

Das Aufkommen von Fachzeitschriften läutete eine Revolution ein: Erstmalig teilten Forscher ihre Erkenntnisse in Form von Publikationen miteinander, die teilweise auch einem geneigten Interessentenkreis zugänglich waren.

Heute, 354 Jahre später, ist die Publikation immer noch die wichtigste Form der Veröffentlichung und auch essentieller Bestandteil der Beurteilung der wissenschaftlichen Reputation. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: seit 354 Jahren ist der Ablauf in der Wissenschaft im Wesentlichen der gleiche geblieben. Zunächst wird geforscht, die Ergebnisse werden dann zur Begutachtung bei einer Fachzeitschrift in Form eines Aufsatzes eingereicht und im besten Fall dann veröffentlicht. Dieser Prozess ist langsam und träge, sowie teuer und teilweise elitär. Außerdem und insbesondere im Hinblick auf die übrigen technologischen Entwicklungen der letzten Jahrhunderte und vor allem Jahrzehnte, wirkt dieser Prozess antiquiert und absolut einfallslos.

Es gibt heute kaum noch jemanden ohne Mobiltelefon, das eine Kommunikation in Echtzeit von überall aus und mit allen über eine Vielzahl von Kanälen ermöglicht – mal von dem gelegentlichen Funkloch oder leerem Akku abgesehen.

Demgegenüber wirkt die Wissenschaft mit ihrem langwierigen Publikationsprozess doch etwas verschlossen und altbacken, oder? Könnte man nicht Twitter, Blogs und andere Medien verwenden?

Forschung heute wird nicht mehr von einzelnen von Mäzenen geförderten und finanzierten Individuen betrieben. Forschung wird zu einem erheblichen Teil aus öffentlichen Geldern – also von uns allen – finanziert und auch in größeren Gruppen und Institutionen betrieben.

Wenn ich mein Scherflein zur archäologischen Erforschung meiner Nachbarschaft beitrage, interessiert es mich schon, wie das vonstatten geht und was dabei herausgefunden wird. Es würde mich auch sehr ärgern, wenn ich zwei oder mehr Male für Ähnliches – oder gar das Gleiche zahlen soll. In der gängigen Praxis ist jedoch genau dies der Fall: Zunächst werden finanzielle Mittel zur Publikation von Forschungsergebnissen bereitgestellt und damit diese auch wieder von Forschenden verwertet werden können, werden Abonnements verschiedener Forschungseinrichtungen ebenfalls finanziert.

In dem Film “Paywall: The Business of Scholarship” werden die eingefahrenen Muster im wissenschaftlichen Publikationswesen thematisiert und Open Access als ein Ausweg daraus vorgestellt. Open Access – ein offener Zugang zu Forschungsergebnissen für alle – ist Bestandteil einer offenen wissenschaftlichen Praxis und wird zum Glück auch immer mehr von Geldgebern eingefordert.

Doch allein damit wird der Forschungsprozess für viele immer noch eine Black Box sein.

Wie sind die Ergebnisse zustande gekommen? Sind sie replizierbar? Welche Daten liegen ihnen zugrunde? Was halten andere Forscherinnen und Forscher von den Resultaten? Was sind aktuelle Fragestellungen an denen gerade geforscht wird?

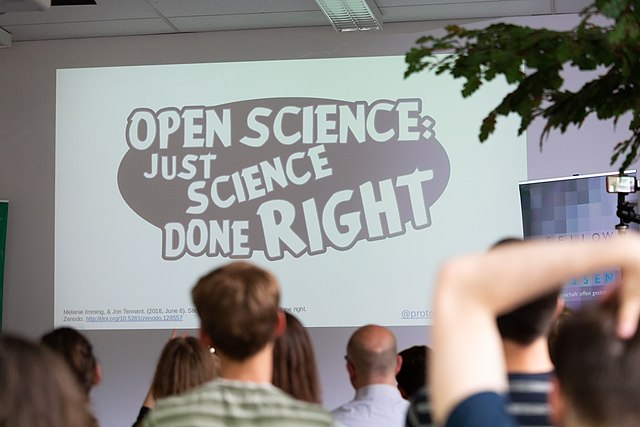

Dies sind alles Fragen, die mittels offen dokumentierter Methoden, offen zugänglichen Daten, offener Peer-Review- oder sogar Post-Peer-Review-Verfahren und offen kommunizierten Ideen und Forschungsfragen für alle beantwortbar wären – offene Wissenschaft eben.

Noch offener geht es, wenn nicht nur etablierte oder werdende Forscherinnen und Forscher an den Fragestellungen arbeiten, sondern sich wirklich alle einbringen können. Dass das funktionieren kann, zeigen Citizen-Science-Projekte wie Galaxy Zoo oder Ancient Lives. Hier können alle Galaxien bestimmen oder dabei helfen alte Papyri zu entziffern, die noch niemand vorher entdeckt oder bearbeitet hat.

Was offene Wissenschaft für mich als Forscherin selbst bedeuten kann, habe ich in den letzten Jahren und besonders in den letzten elf Monaten im Rahmen der dritten Runde des Fellow-Programms Freies Wissen erlebt.

Ich beschäftige mich mit ägäischen Siegeln der griechischen Bronzezeit, die alle im Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel erfasst sind. Eine Tätigkeit, die mir ohne die öffentlich zugänglichen digitalen Informationen in Arachne, einer archäologischen Objektdatenbank, nicht möglich wäre. Im Laufe meiner Recherchen bin ich auf eine gedruckte Bibliografie mit Literatur zur ägäischen Glyptik im Allgemeinen und speziellen gestoßen [1]. Das Problem daran: sie wurde 1991 veröffentlicht und enthält keine Publikationen, die nach 1990 erschienen sind (immerhin wurde sie digitalisiert und als Open Access zur Verfügung gestellt).

Dies wollte ich ändern. Nach ein paar Recherchen bin ich auf Wikidata gestoßen. Eine Datenbank für strukturierte Daten, die alle bearbeiten und ergänzen können. Das gleiche Prinzip wie bei Wikipedia.

In Wikidata können Informationen zu Referenzen, Orten, Epochen und Objekten eingetragen und in anderen Anwendungen wieder ausgegeben werden. Schnell zeigte sich der Vorteil einer offenen Datenbank: Viele Orte oder Epochen waren bereits eingetragen und teilweise mit sehr detaillierten Informationen versehen. Etwas wofür ich nie Zeit gehabt hätte. Teilweise fand ich auch überraschende Schätze in anderen Projekten Wikimedias, wie zum Beispiel die frei verfügbaren Fotos von Siegeln und Siegelabdrücken des Metropolitan Museum of Art auf Wikimedia Commons. Oder die bereits vorhandenen Tools für Wikidata, die es beispielsweise erlauben eine Karte archäologischer Orte im 500 Kilometer Umkreis von Knossos in nur wenigen Minuten zu erstellen.

Obwohl die offene Dokumentation meines Projektes und meines Programmiercodes etwas mehr Zeit in Anspruch nahm und noch nimmt, bin ich froh darüber. Wie sonst hätte mein Mentor zusätzliche Funktionen für meine geplante Anwendung hinzufügen können? Wie sonst kann man sicherstellen, dass die Literaturliste auch nach ihrer Veröffentlichung weiterhin aktuell bleibt? Und was kann man nicht alles an Fragen bearbeiten mit der Zeit, die man durch die Kollaboration gespart hat?

Für mich ist offene Wissenschaft ein wahres Sesam, öffne dich!

[1] John G. Younger (“A Bibliography for Aegean Glyptic in the Bronze Age” (1991), http://dx.doi.org/10.11588/propylaeum.367.518)

Zur Autorin: Martina Trognitz studierte Computerlinguistik und Klassische Archäologie an der Universität Heidelberg und arbeitet gerade an ihrer Doktorarbeit mit dem Titel ‘Computer-Based Analysis of Multi-Sided Minoan and Mycenean Seals’. Darin wendet sie Methoden aus dem maschinellen Lernen, dem Clustering und der sozialen Netzwerkanalyse an, um eine archäologische Fragestellung zu bearbeiten. Sie arbeitet am Austrian Centre for Digital Humanities der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und beschäftigt sich dort intensiv mit der Langzeitarchivierung digitaler Daten. Martina war Stipendiatin im Programmjahr 2018/2019 des Fellow-Programms Freies Wissen.