EU-Urheberrechtsrichtlinie

Welches Urheberrecht brauchen wir für digitale Bildung und Forschung?

WMDE allgemein

23. Februar 2022

Gerade die Pandemie und die mit ihr einhergehende Einschränkung des Reiseverkehrs haben gezeigt: Im Urheberrecht sind internationale Regelungen notwendig, damit wichtige Aktivitäten im digitalen Raum wie grenzüberschreitendes Lernen rechtssicher stattfinden können. Können die neuen Erlaubnisse in der EU-Urheberrechtsrichtlinie Bewegung in die Debatte bringen und als Muster für den Rest der Welt dienen, um einige der drängendsten Probleme in den Bereichen Bildung und Forschung auf internationaler Ebene zu lösen?

Das ganze Gespräch von Wikimedia Deutschland und COMMUNIA gibt es hier zum Nachschauen:

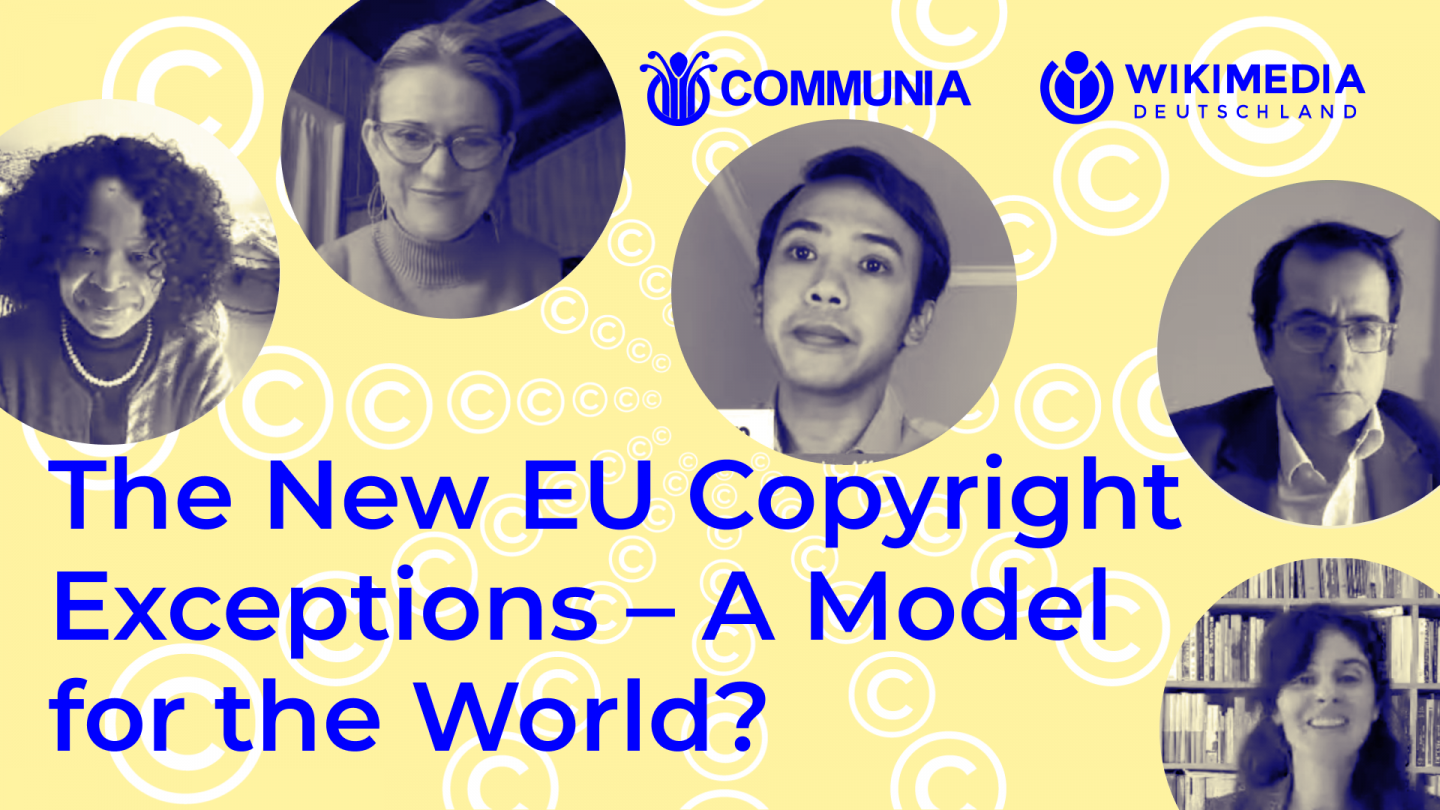

Wer waren unsere Gäste?

Marco Giorello, Leiter des Urheberrechtsreferats der Europäischen Kommission

Ruth L. Okediji, Jeremiah Smith. Jr. Professorin an der Harvard Law School und Co-Direktorin des Berkman Klein Center

Erry Prasetyo, Beauftragter für geistiges Eigentum und Handelskonflikte im Außenministerium der Republik Indonesien

Catherine Stihler, CEO von Creative Commons

Einführung und Moderation:

Justus Dreyling, Wikimedia Deutschland, und Teresa Nobre, Vizepräsidentin von COMMUNIA

Ein innovativer Ansatz

Marco Giorello gab zum Einstieg einen Überblick der in der EU-Urheberrechtsrichtlinie enthaltenen Bestimmungen für Bildung und Forschung, die er als Leiter des Urheberrechtsreferats der Kommission maßgeblich mitgeprägt hat. Giorello schilderte, welchen innovativen Ansatz die EU gefunden habe, um den durch die Digitalisierung veränderten Bedürfnissen Lehrender und Forschender gerecht zu werden.

So vereinfache die Richtlinie europaweit das sogenannte Text- und Data-Mining für Mitarbeitende von Forschungs- und Kulturinstitutionen. Diese Algorithmus-basierten Analyseverfahren großer Textmengen haben seit den 2000er Jahren in einer Reihe von Forschungsdisziplinen erheblich an Bedeutung gewonnen. Darüber hinaus erleichtere die Richtlinie die Nutzung von Inhalten in der grenzüberschreitenden Online-Lehre. Lehrende müssten nun lediglich die Bestimmungen in ihrem Aufenthaltsland beachten, wenn sie Inhalte zu Anschauungszwecken teilen.

Vom Europäischen Parlament zu Creative Commons

Als nächstes schilderte Catherine Stihler, die in ihrer Zeit als Mitglied des Europaparlaments ebenfalls aktiv an der Ausarbeitung der Urheberrechtsrichtlinie beteiligt war, ihre Sicht der Dinge. Die heutige Vorständin von Creative Commons unterstrich den Wert der neuen Bestimmungen vor dem Hintergrund einer zunehmend digitalisierten Bildungs- und Forschungslandschaft und betonte ihren Modellcharakter für den Rest der Welt.

Abschließend wies Stihler darauf hin, dass durch Creative-Commons-Lizenzen freigegebene Materialien ebenfalls grenzüberschreitend genutzt werden können. Die Bereitstellung zusätzlicher offen lizenzierter Bildungsmaterialien könne das Fehlen von Erlaubnissen außerhalb Europas also zumindest zeitweise überbrücken.

“We all recognize that we are in a global research space. So if the pandemic has taught us anything, then it’s that cross-border cooperation and research is not only in scientists’ and researchers’ interest – it’s in humanity’s interest.”Catherine Stihler, Creative Commons

Aus der Perspektive eines Schwellenlandes

Der indonesische Diplomat Erry Prasetyo stellte fest: „Es gibt ein Ungleichgewicht im globalen System für geistige Eigentumsrechte.“ Während die Schutzrechte immer wieder überholt worden seien, etwa durch die sogenannten Internetverträge der Weltorganisation für geistiges Eigentum im Jahr 1996, seien die Schranken heute noch weitgehend die gleichen wie in den 1970er Jahren. Updates für den durch Digitalisierung und Internet geprägten Bildungs- und Forschungssektor habe es nicht gegeben.

Zwar hätten Staaten einen Spielraum, eigene Bestimmungen zu entwickeln, doch fehle es vielen Entwicklungsländern an Expertise. Außerdem übten Industriestaaten politischen Druck auf Staaten des globalen Südens aus, um diese an der Einführung flexibler Urheberrechtsgesetze zu hindern (dazu mehr hier im Gastbeitrag bei Netzpolitik.org). Deshalb benötige es internationale Lösungen.

Rückbesinnung auf das Wesentliche: Bildung

Der Harvard-Professorin Ruth Okediji zufolge bringe die neue EU-Richtlinie das europäische Urheberrecht wieder mit der ursprünglichen Absicht in Einklang, Bildung zu fördern. Dass das Urheberrecht diesem Anspruch vielerorts nicht mehr gerecht werde, habe vielfältige Gründe. So seien etwa Erlaubnisse für Text-und-Data-Mining erst notwendig geworden, weil der Anwendungsbereich des Urheberrechts über die Zeit ausgeweitet wurde. Nun müsse man mit Erlaubnissen entgegensteuern, wo man sie früher nicht benötigt habe.

Es sei es zu begrüßen, dass die EU durch dynamische Erlaubnisse den Herausforderungen digitalisierter Forschung und Lehre gerecht zu werden versuche. Insbesondere die europäische Lösung für grenzüberschreitenden Online-Unterricht eigne sich als Modell für den Rest der Welt, um Probleme zu lösen, die sie aus ihrer eigenen Lehrtätigkeit kenne.

A digitized learning environment requires exceptions and limitations that are dynamic enough to satisfy the pedagogical needs of what is clearly going to be the classroom of the future.Ruth Okediji, Harvard Law School

In der abschließenden Diskussion tauschten sich die Panelteilnehmer*innen über unterschiedliche Möglichkeiten der internationalen Regelsetzung aus. Von Mustergesetzen über bindende internationale Verträge kamen unterschiedliche Instrumente zur Sprache, die etwa der Weltorganisation für geistiges Eigentum zur Verfügung stehen, um Bildung und Forschung im digitalen Umfeld weltweit zu erleichtern. Würden die bestehenden Möglichkeiten genutzt, so Professorin Okediji, bedeute dies einen Schub für Wirtschaftswachstum und menschliche Entwicklung.

Weiterführende Informationen:

- Blog der Free Knowledge Advocacy Group EU: Die Arbeitsgruppe der Wikimedia-Bewegung rund um Themen der EU-Politik

- Die Reihe „Blackbox Genf“ auf netzpolitik.org zu Verhandlungen in der Weltorganisation für geistiges Eigentum