Wikipedia

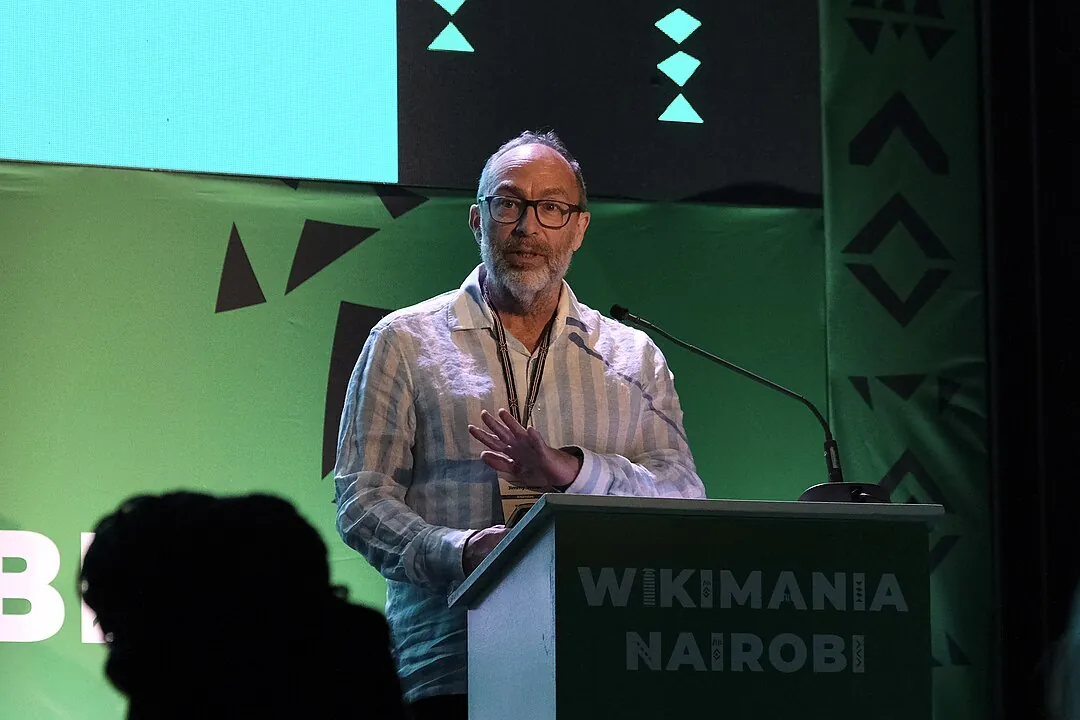

Wikipedia-Gründer Jimmy Wales über Wokeness, rechte Attacken und seine Mission

Hanna Klein

Patrick Wildermann

6. November 2025

Kein Ort für Extremisten

Grokipedia-Gründer Elon Musik hat wiederholt behauptet, Wikipedia sei von „Woke-Aktivisten“ übernommen worden. „Das ist schlichtweg falsch“, kontert Jimmy Wales im Interview mit dem britischen Guardian (eine deutsche Übersetzung erschien im Freitag). Wer solche Aussagen verbreite, schade der Idee der freien Enzyklopädie gleich doppelt: „Es vermittelt freundlichen und nachdenklichen Konservativen, dass Wikipedia kein Ort für sie sei. Und das ist schade.“ Zum anderen würden Extremisten eingeladen, Wikipedia als neues Zuhause zu betrachten. Die Online-Enzyklopädie sei aber kein Ort für radikale Ideologien. Sondern für Menschen, denen es am Herzen liege „Dinge richtig darzustellen und ruhig und sachlich zu bleiben.“

Auch Vorwürfe, Wikipedianer*innen würden nur linke Medien als Quellen akzeptieren, weist Wales zurück. Das stimme allenfalls „wenn man das Wall Street Journal und den Economist für links hält“, sagt er im Gespräch mit der ZEIT (hinter Paywall). „Wenn das Vertrauen in den Journalismus so tief gesunken ist, dass man glaubt, Mainstream-Medien seien reine Propaganda, wird man wahrscheinlich auch Wikipedia nicht trauen.“

Vielfalt ist nicht Mode, sondern Mission

Wales selbst glaubt weiter fest an die Mission der Wikipedia: allen Menschen freien Zugang zum gesamten Wissen der Welt zu ermöglichen. Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion sind in seinen Augen keine modischen Schlagworte, sondern zentral für das Ziel einer Enzyklopädie für alle: „Wir legen Wert darauf, dass auch Menschen, deren Muttersprache Swahili ist, aktiv bei Wikipedia mitwirken. Das ist kein ‚woke nonsense‘ – es geht einzig und allein um unsere Mission.“

Sieht er KI als Chance oder Bedrohung für die Wikipedia? Wales bleibt gelassen. Das sei eine Frage der Ausgestaltung, es komme auf die politischen Rahmenbedingungen an. „Die größere Bedrohung ist der Aufstieg des Autoritarismus, von Regierungen und Vorschriften, die es schwieriger machen, ein wirklich offenes Internet zu haben, in dem Menschen frei Ideen austauschen können.“ Wikipedia bleibe garantiert unabhängig: „Wir haben uns nie der Zensur durch Regierungen gebeugt – und das werden wir auch nie tun.“

Fakten statt Empörung, Regeln statt Algorithmen

Wales spricht auch über einen zentralen Wert der Wikipedia in Zeiten überhitzter Social-Media-Debatten: den neutralen Standpunkt. Er liefert dazu ein eindrückliches Beispiel: „Der Wikipedia-Artikel zu Hitler muss keine Tirade gegen ihn sein. Man schreibt einfach auf, was er getan hat, das ist schon eine vernichtende Anklage.“ Neutralität sei kein Mangel an Haltung, sondern ein Bekenntnis zu Fakten – was in einer auf Empörung trainierten Medienkultur selten geworden sei.

Wales lobt im Interview mit der ZEIT den sachlichen Austausch auf den Diskussionsseiten der Wikipedia und das Prinzip der wechselseitigen Kontrolle in der Community: „Bei Wikipedia kann jede Seite von jedem bearbeitet werden. Wenn jemand etwas Schreckliches schreibt, kann es die nächste Person löschen. Die Leute merken also schnell, dass Vandalismus hier Zeitverschwendung ist. Auf unseren Diskussionsseiten kann sich jeder beteiligen. Aber sie sind nicht für Grundsatzdebatten gedacht.“

Er hebt außerdem einen der obersten Grundsätze der Zusammenarbeit in der Wikipedia hervor: WikiLove. Das Gebot also, immer von guten Absichten auszugehen und gemeinsam eine Kultur der Verbundenheit zu schaffen. Ein vergleichbarer Verhaltenskodex existiere in den sozialen Medien nicht, im Gegenteil: „Eine ganze Klasse von ‚Content-Erstellern‘ wurde durch Social-Media-Algorithmen effektiv darauf trainiert, Empörung, Angst und Hass zu schüren“, sagt Wales. Wikipedia habe von Beginn an eine andere Ethik verfolgt – die Liebe zum Wissen.

Vertrauen – das Fundament des Freien Wissens

Die rechten Angriffe, denen sich auch die Wikipedia ausgesetzt sieht, zielen auf die Zerstörung von Vertrauen. In gesichertes Wissen, in demokratische Institutionen. Vertrauen ist der Schlüssel zu fairen Wahlen, zu einer gerechten und zukunftsfähigen Bildung, zu vielen politischen Fragen. Wo Vertrauen verloren geht, gerät das Fundament ins Wanken, das für den Erwerb von neuem Wissen unerlässlich ist.

In seinem Buch Trust. Die sieben Regeln des Vertrauens schildert Jimmy Wales, warum er die Wikipedia gegründet hat – und wieso Offenheit, Transparenz und Respekt die Grundlage für den Erfolg dieses einzigartigen Projekts bilden. Vertrauen ist für ihn kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis gemeinsamer Aushandlungen: von klaren Werten und Regeln. Nur so konnte die Online-Enzyklopädie, die im kommenden Jahr ihren 25. Geburtstag feiert, zur Quelle für verlässliches Wissen werden – und zu einem der letzten guten Orte im Netz. Wales sagt mit Recht: „Ich bin sehr stolz auf Wikipedia.“

Lust, tiefer in die Geschichte der Wikipedia einzutauchen?

Es gibt noch viel Lesenswertes rund um die Wikipedia: wissenschaftliche Auseinandersetzungen, Mitmachanleitungen und Erfahrungsberichte:

- Ziko van Dyk „Wikipedia und die Wikis verstehen“, 2021

- Pavel Richter: “Die Wikipedia Story”, campus verlag, Frankfurt, 2020

- Peter Grünlich: “Der Alleswisser. Wie ich versucht habe, Wikipedia durchzulesen, und was ich dabei gelernt habe.”, YES Verlag, München, 2020

- Rahmsdorf, Olaf, 2023: „Wikipedia: Die rationale Seite der Digitalisierung? Entwurf einer Theorie“