Wikipedia-Zukunftskongress

Bereit für Veränderungen – das war der große Wikipedia-Zukunftskongress

Patrick Wildermann

20. Juni 2024

Liebe Anwesende, wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen von einem Projekt, das die Welt des Wissens revolutioniert hat. Abschied von einer Idee, die Millionen Menschen inspiriert und zusammengebracht hat. Abschied von der Wikipedia.Elisabeth Mandl Kommunikationsmanagerin Neue Ehrenamtliche

Mit dieser Trauerrede eröffnet Moderatorin Elisabeth Mandl den Wikipedia-Zukunftskongress. Natürlich eine satirische Zuspitzung – Totgesagte leben bekanntlich länger! Wobei den Teilnehmenden des ersten Wikipedia-Zukunftskongresses bewusst ist, dass sich die Online-Enzyklopädie weiterentwickeln muss, um relevant zu bleiben. Wie genau – das wurde drei Tage lang vor Ort in Nürnberg und online diskutiert.

Post-enzyklopädischer Schwanengesang: Der veränderte Umgang mit Wissen

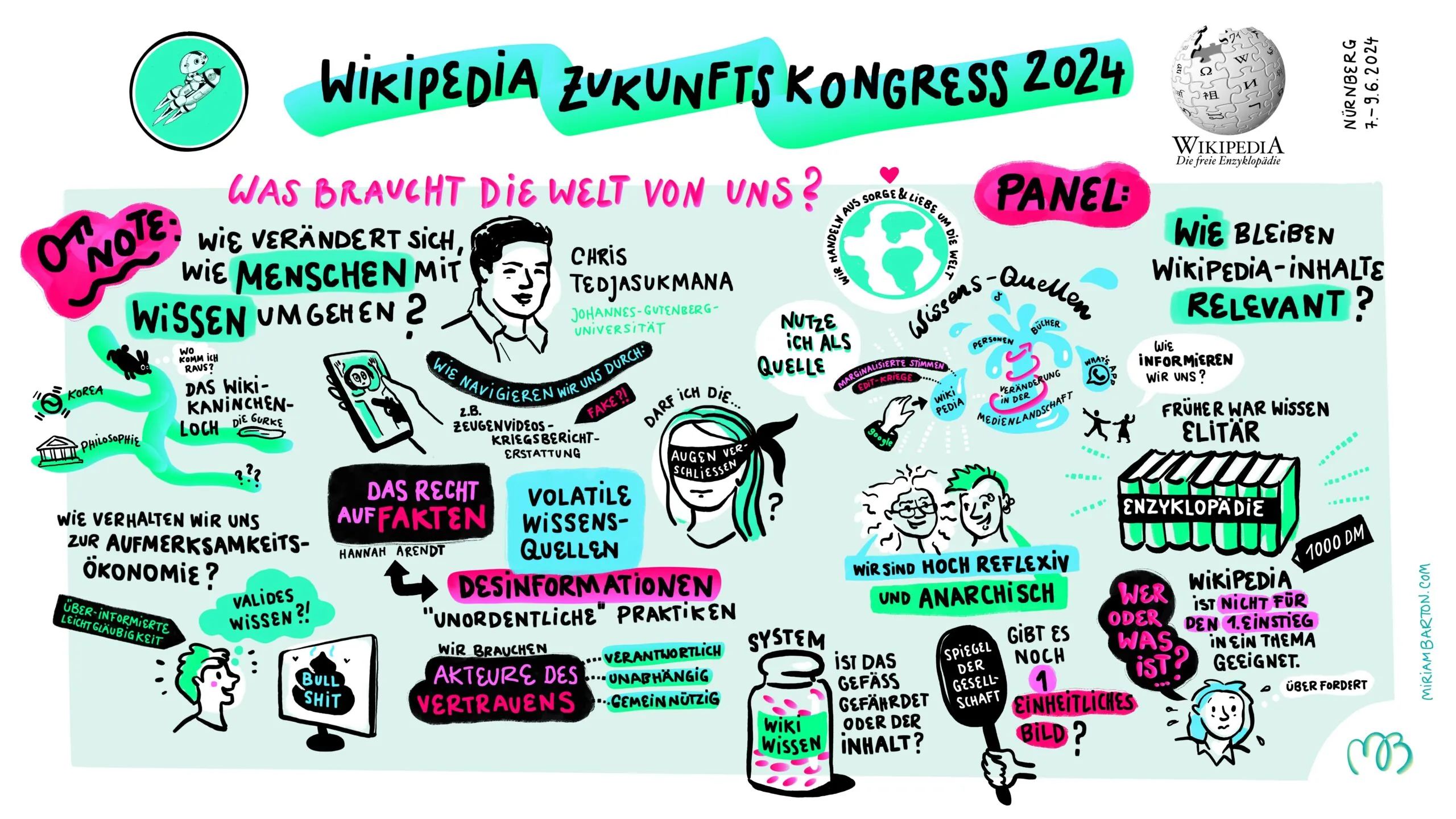

Das Programm des Zukunftskongresses beschrieb drei zentrale Herausforderungen für die Wikipedia: den veränderten Umgang mit Wissen, den technischen Wandel sowie die Veränderung der Community.

Zur Frage, wie sich unser Umgang mit Wissen verändert, hält Chris Tedjasukmana, Professor für Alltagsmedien der Universität Mainz, einen Vortrag unter dem Titel „Unordentliche Wissenspraktiken“. Seine Kernthese: Wissen erscheint heute fragmentiert und in allen möglichen Kontexten im digitalen Raum. Tedjasukmana spricht von „post-enzyklopädischen Wissens-Kulturen“. Das Konzept der Wikipedia, Wissen an einem festen Ort zu bündeln, könnte dadurch überholt werden. Wikipedia-Inhalte stecken zwar überall – sie sind Grundlage von KI-Anwendungen, Sprachassistenten und TikTok-Videos – aber die Plattform selbst wird immer weniger wahrgenommen.

Eine Prognose, die der Medientheoretiker Christian Pentzold auf dem anschließenden Panel etwas entschärft: „Wenn neue Arten von Medien auf der Bildfläche erscheinen und sich durchsetzen, heißt das nicht zwangsläufig, dass alte Medienformen verschwinden. Ihnen wird nur ein neuer Platz zugewiesen.“ Wikipedianerin CaroFraTyskland gibt zu bedenken, dass mit sinkenden Leser*innen-Zahlen auch die Motivation der Community sinken könnte, sich weiter zu engagieren. Pentzold bleibt optimistisch: „Die Wikipedia lebt und atmet – und bleibt allein dadurch relevant.“

Grüße aus dem Silicon Valley: Der gegenwärtige technologische Wandel

Ein omnipräsentes Thema auf dem Kongress waren die technologischen Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) – auch im Eröffnungsvortrag des deutschen Informatikers Richard Socher, der als KI-Koryphäe live aus dem Silicon Valley zugeschaltet war. Socher, CEO von you.com, einem neuen Chat-Suchassistenten, sprach über die Möglichkeiten moderner Large Langue Models (LLMs), die Antworten in Form von Texten, aber auch von Graphen oder Diagrammen liefern können. Sein Vorschlag: ein LLM ausschließlich mit Wikipedia-Daten zu programmieren, um möglichst präzise KI-Antworten zu erhalten. Socher dankte abschließend den versammelten Community-Mitgliedern für ihren großartigen Dienst „im Namen der Menschheit“.

Theresa Züger, Leiterin der Nachwuchsforscher*innengruppe Public Interest AI, gab einen Einblick in die Hintergründe von Künstlicher Intelligenz und beleuchtete die Herausforderungen, die damit einhergehen. Zum Beispiel Datenschutzprobleme, mangelnde Transparenz oder die fehlende Trennschärfe zwischen KIs, die neues Wissen generieren – und solchen, die lediglich vorhandenes Wissen replizieren. Ihre Schlussfolgerung: Die Wikipedia werde eine wichtige, vertrauenswürdige Wissensbasis bleiben, die von KI nicht ersetzt werden kann.

Welche Rolle die Wikipedia selbst bei der Entwicklung von KI spielt, darüber wurde auf dem Panel „Handschrift, Buchdruck, WWW – und was kommt dann?“ diskutiert. Theresa Züger betont den Wert von Wikipedia-Daten, die oft von großen Unternehmen genutzt würden, ohne sich dafür erkenntlich zu zeigen. In welcher Form so eine Gegenleistung erbracht werden könne, darüber werde gegenwärtig viel diskutiert, so Franziska Heine, Vorständin von Wikimedia Deutschland.

Einig waren sich die Panelist*innen darin, dass es interdisziplinäre Teams braucht, die Bias in KI-generierten Daten erkennen. Und dass Tools zur Unterstützung der Wikipedia-Community entwickelt werden müssten, die beispielsweise beim Faktencheck und der Bekämpfung von Vandalismus unterstützen.

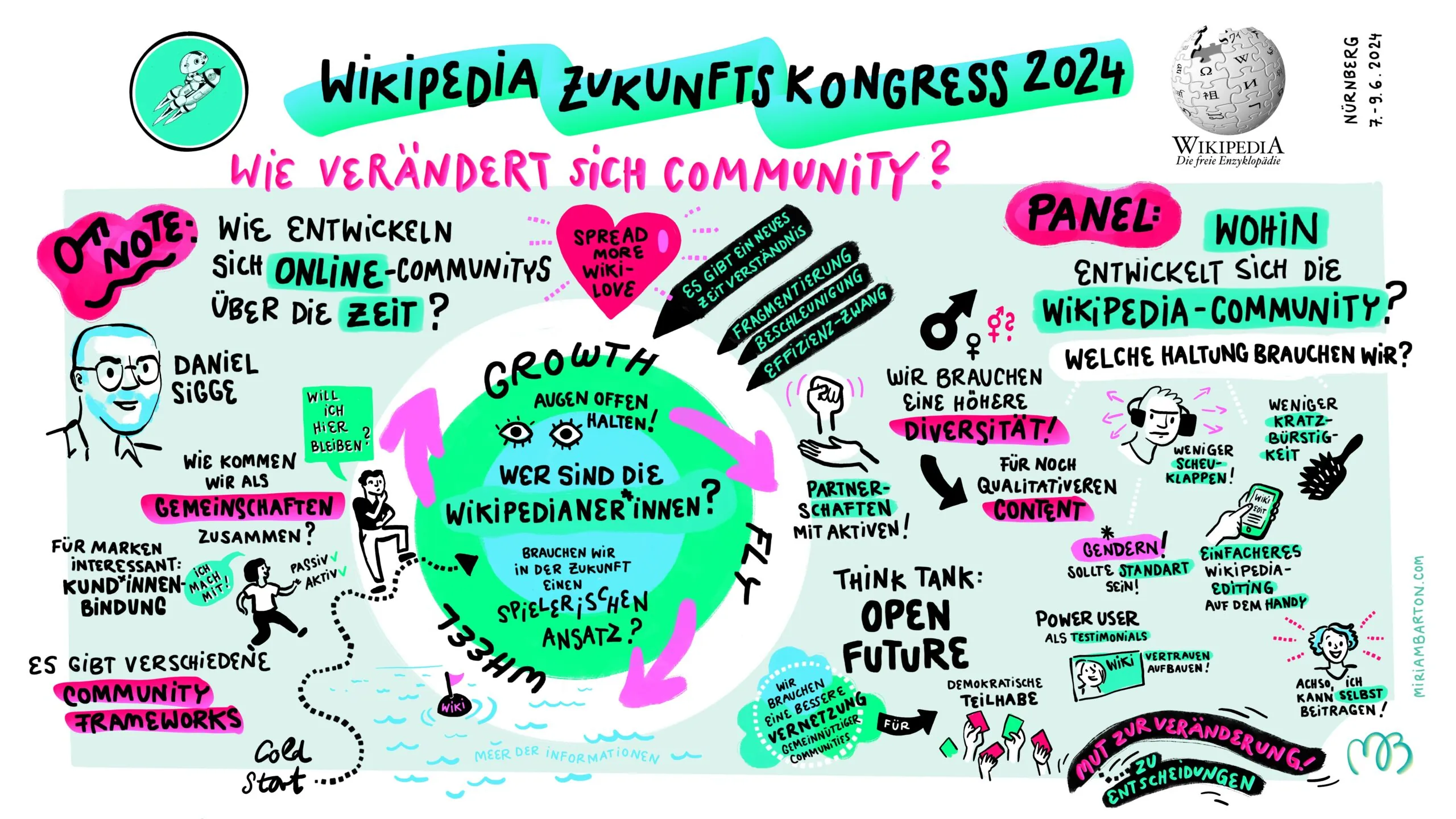

Spread more WikiLove: Community quo vadis?

Für Online-Communitys und ihre Dynamiken ist der Kulturwissenschaftler Daniel Sigge ein Experte. Auf dem Zukunftskongress gibt er Einblicke in die Entstehungsgeschichte dieses sozial-digitalen Phänomens und stellt ein Lebenszyklus-Modell von Communitys in verschiedenen Phasen ihres Bestehens vor. Sigges konkrete Empfehlungen für eine neue Strategie der Wikipedia-Community: sich von der Vergangenheit zu lösen, an der Gegenwart zu orientieren und spielerisch auf das zu konzentrieren, was kommt.

Jan Krewer, Senior Policy Analyst bei Open Future, rät der Wikipedia-Community auf dem anschließenden Panel ebenfalls, sich von den Anfängen als sozial-politische Bewegung zu emanzipieren und über die Online-Enzyklopädie aktuelle Themen zu besetzen, beispielsweise mehr Expert*innenwissen zur Klimakrise einzubinden. Wikipedianerin DomenikaBo regt an, sich auch auf technischem Gebiet neuen Trends zu öffnen. Zum Beispiel könne die Wikipedia-App so weiterentwickelt werden, dass sich Bearbeitungen leichter auf dem Smartphone durchführen lassen.

Zur Frage, wie sich Wachstum und Diversität der Community fördern ließen, gibt Sigge zu bedenken, vielen Lesenden sei noch immer nicht klar, dass Wikipedia ein Mitmach-Projekt ist. Aus dem Publikum wird angemerkt, die deutsche Wikipedia-Community sei tendenziell streng gegenüber Wandel und Neulingen und tendiere dazu „Burgen zu bauen“. Deshalb wären eine offene Willkommenskultur und das Motto „Spread more Wikilove“ ein guter Ansatz für die Zukunft, findet DomenikaBo.

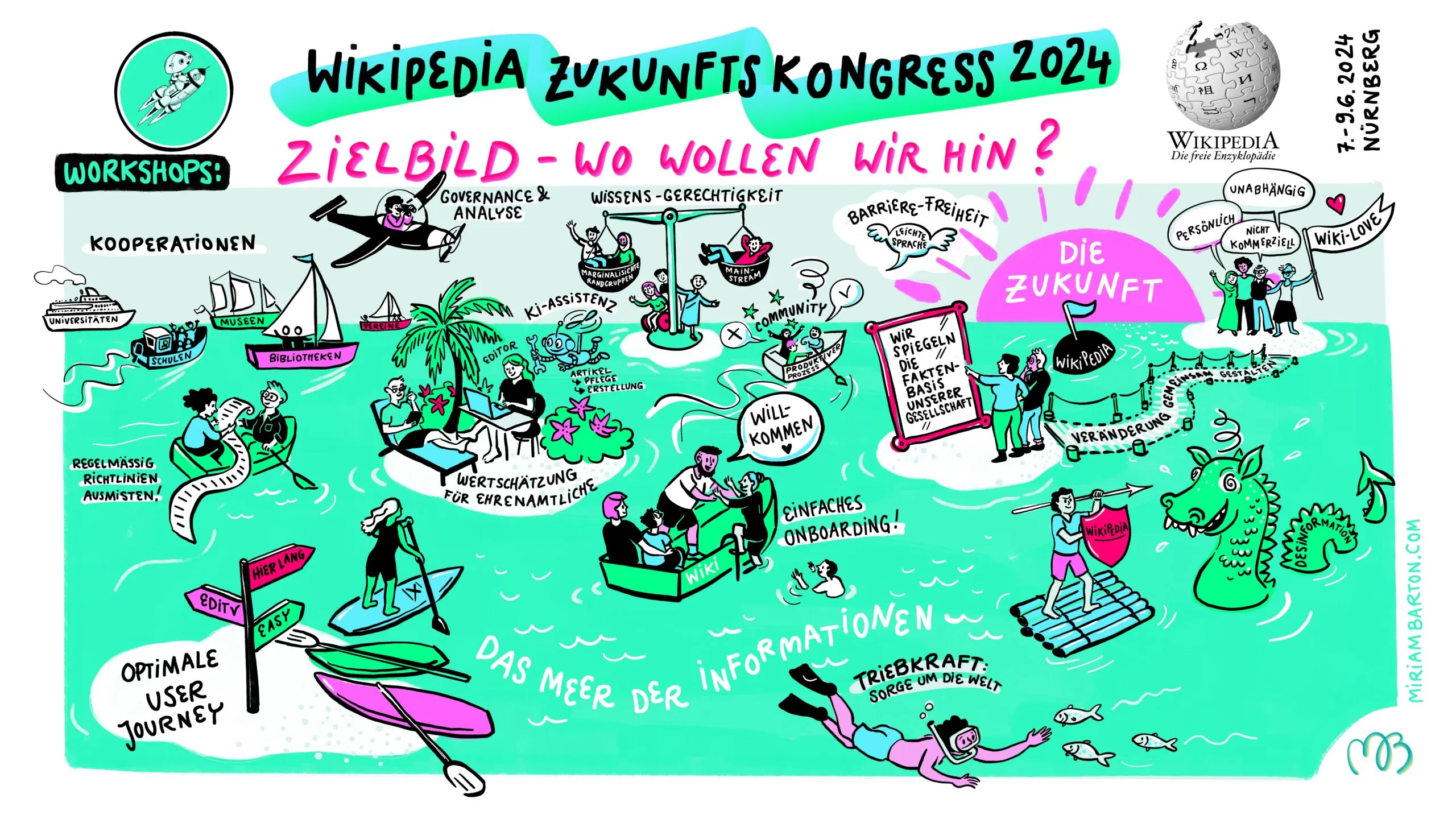

To-do-Liste für die Zukunft der Wikipedia

Alice Wiegand, Vorsitzende des deutschen Wikimedia-Präsidiums, ermuntert die Community nach intensiver dreitägiger Diskussion schließlich, die vielen Impulse auch wirklich zu nutzen. Entsprechend wurden in drei Online- und vier Präsenz-Workshops konkrete Fragen ausgehandelt. Zum Beispiel: Welche Veränderungen sind gewünscht – und was an der Wikipedia soll beim Alten bleiben?

Einigkeit besteht darin, dass die deutschsprachige Wikipedia im Kern genau die hochwertige freie Enzyklopädie mit einer leidenschaftlichen Community bleiben soll, die sie ist.

Demgegenüber stehen viele Ideen für Veränderungen, die in verschiedenen Workshops am letzten Tag des Zukunftskongresses gesammelt wurden – und die viele Impulse aus den Keynotes und Panels wieder aufgriffen: KI-Tools etwa könnten gerade Neu-Autor*innen den Einstieg in die Wikipedia-Arbeit erleichtern, Übersetzungen von Texten in andere Sprachversionen erstellen, Schaubilder erzeugen oder auch helfen, Wikipedia-Versionen in einfacher Sprache zu erstellen, ohne dabei den Menschen überflüssig zu machen, der die Informationen verlässlich aufbereitet.

Viele der Teilnehmenden wünschen sich auch, dass mehr marginalisiertes Wissen und diversere Perspektiven Eingang in die Wikipedia finden. Die Wikipedia stärker mit der Gesellschaft zu verbinden, sich stärker mit Menschen und Organisationen zu vernetzen, die als Expert*innen Wissen zu den verschiedensten Feldern beitragen können, ist ein weiterer Punkt, der unter der Leitfrage „Was wollen wir unbedingt ändern?“ mehrfach genannt wurde. Außerdem sollen Lesende der Wikipedia in alle Überlegungen stärker mit einbezogen werden und das Vertrauen innerhalb der Community, aber auch zwischen der Wikipedia-Community und Wikimedia soll gestärkt werden.

All diese Punkte werden von der Community und Wikimedia Deutschland in den kommenden Monaten weiter diskutiert, unter anderem bei der Wikimedia-Mitgliederversammlung im Juni und auf der WikiCon im Oktober. Mitte Oktober werden dann in einem Online-Format nächste Schritte identifiziert. Danach geht es an die konkrete Umsetzung der Ideen. Inspiriert vom Zukunftskongress hat sich bereits die Arbeitsgruppe WikiProjekt KI und Wikipedia gebildet.

Klar wird bei all dem: Die Wikipedia lebt – und sämtliche ihrer Mitstreiter*innen sind bereit für den Aufbruch in die Zukunft!

Im Vorfeld des Zukunftskongresses haben wir Menschen aus der Netzwelt nach ihrer Vision für die Wikipedia der Zukunft gefragt:

Wer den Zukunftskongress in voller Länge oder einzelne Beiträge und Panels komplett nachverfolgen möchte, findet ab dem 21.6. die Ergebnisse und die Aufzeichnungen hier: